連續五年全球海上風電排名稱冠渦輪機生產力佔市場六成

總部位於大灣區中山市的明陽智能,自2006年創立以來,經過17年的打拼,如今已經成為全球海上風電創新排名第一位的國際領先企業。公開資料顯示,今年上半年公司在大型風力發電機組的銷售收入達94.5億元(人民幣,下同)。其在陸上和海上風電領域均已進行了長期且深厚的技術積累,具有內地龍頭企業一貫的低成本、高穩定性、高發電量等優勢。

海上風機的最大難度就是要受惡劣的海上腐蝕性環境和最大18級的超強颱風考驗。公司在海上風機方面表現比較突出,發布了全球最大海上風電機組MySE18.X-28X,並下線全球最大漂浮式海上風電機組MySE16.X-260,海上風機機型單機功率從5.5MW已經迭代到更高的16MW機型。

世界上最大風電市場

今年7月,三峽集團與金風科技聯合研製的全球首台16MW超大容量海風機組,組合體重達385噸,輪轂有50層大樓的高度,葉片長123米,葉輪掃風面積與七個足球場相當,每年發電量可滿足3.6萬戶三口家庭一年的用電量。吃水深度超過100米的浮式風電平台,通過九條錨鏈被固定在深海,讓大型機組「漂浮」在水中並捕捉風能發電。在保證發電量的前題下,研發人員將發電機減重到20噸左右,創新性採用碳纖維材料用於葉片降重20%,突破了大容量電機小型化技術。整機部署了數百個傳感器和激光雷達,可以遠程感知溫度、濕度、風速等信息,進行數字化跟蹤、調節。

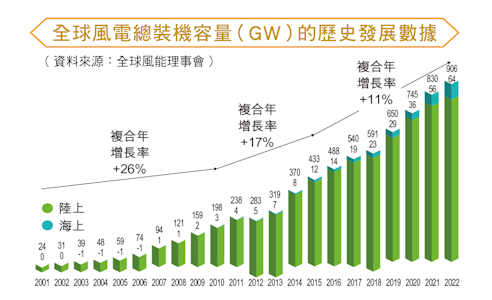

全球風能理事會(GWEC)在其2023全球及海上風電報告的數據顯示,內地連續第五年成為全球最大的海上風電市場,在2022年實現了5.1吉瓦的海上風電新增併網。內地海上風電起步比歐美國家遲了近20年,但經過11年的發展,如今已經超越。明陽智能和內地海上風電的發展歷程,其實就是中國大力發展風電產業的一個縮影。不單是海上風電,加上陸上風電,中國目前也是世界上最大的風電市場。國家能源局的統計數據顯示,內地已經連續13年位居全球第一,今年上半年風電裝機3.89億千瓦。

向平價風電發展

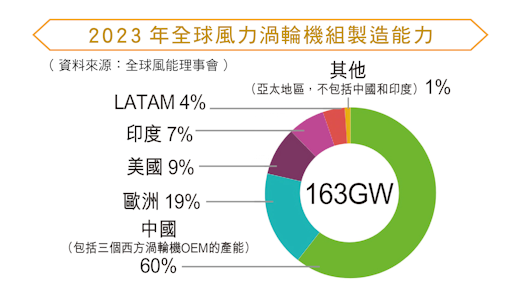

內地於2009年確定了風電發展補貼政策,上網電價實行FiT(Feed-in-tariff)差額模式刺激行業迅速發展,例如2017年全國風電電價補貼的資金(不含稅)約為563億元。此後,風電上網標桿電價每兩年下調一次,逐漸向平價風電發展,2020年風電上網電價與煤電相當。回顧內地發展風電的歷程,就是前期政府補貼讓行業高速發展,待產業孵化長大後降成本,逐漸與市場接軌。如今,全球六成風電設備都產自中國,機組國產化率達90%以上,形成了完整的產業鏈,技術水平已經反超國外。

因疫情及俄烏局勢緊張,高能源價格困擾全球,導致消費物價大升,優先考慮可持續性的再生能源成為各國的重點。GWEC預計在2023-2027年之間,全球將增加680吉瓦的風電容量,預計到2027年全球裝機將達到157吉瓦,複合年增長率為15%,其中130吉瓦將在海上。中國的陸上風電將繼續領先安裝300吉瓦,其次是由歐洲提供近100吉瓦的需求。海上風電預計增速更快,在2023-2025年之間全球新增超過60吉瓦,2026-2027年為68吉瓦;中國和歐洲是主要快速增長的市場,未來五年的年複合增長率為31%。

廣東省新增17吉瓦排名第一

2021-2025年期間,內地各省海上風電規劃總容量近60吉瓦,其中廣東省因海洋資源豐富規劃新增17吉瓦排名第一,產產業鏈有望迎來高速發展。基於陸風經驗,機組大型化對於發電成本的攤薄是決定性因素。2022年12月,中國海裝成功下線19吉瓦半直驅全球最大單機容量海風機型,有望加速行業實現海風大型化進程。

中國每年有98吉瓦的渦輪機機艙生產能力,佔全球市場份額的60%,是世界上主要的製造中心;歐洲是世界第二大渦輪機機艙生產基地,其組裝工廠主要位於德國、丹麥、西班牙、法國、葡萄牙和土耳其;美國位列世界第三大。根據GWEC測算,自2026年開始,歐洲、美國陸風裝機需求迎來高增,但本地製造產能難以跟上需求增長,或將出現產業鏈供應樽頸。預計2023年內地風電主機廠商將加速出海進程,藉以持續擴大市場份額。

文:慈益